【鬼ノ城】登城記

2014年2月23日(日)

2月の登城は岡山県にある未登城の「鬼ノ城」と「備中松山城」を再登城することにしました。

4年ぶりにスタンプを押印するために再登城することにしました。まずは鬼ノ城編からです。

倉敷ICから総社へ

総社市街に入ると2月23日は市民マラソンの日だった為、交通規制がされていましたが、迂回しながらどうにか鬼ノ城の見える辺りまで行くことが出来ました。

ただ車のナビには登録がなかったので、スマホのナビで向かうことにしましたが、迷いました。

9時30分砂川公園を過ぎると別れ道に出ました。鬼ノ城は右と矢印が出ています。下調べでは「鬼城山ビジターセンター」までは離合の難しい道を上るとなっていたので、どんなところかと思っていましたが、思ったよりは良い道です。

…今のところは (^^)

途中の道はこんな道でした。

離合場所もけっこうあるので、以前登城した滋賀県の観音寺城の林道より楽です。

ビジターセンターへ向かう道沿いに民家があるではないですか!

ここは随分山の上のはずですがちょっとびっくり。(@_@)

9時35分鬼城山ビジターセンターに到着しました。

上って来た道から比べると、そんなに訪れる人がいるのだろうかと思える程りっぱな駐車場でした。 季節が良ければ登山客が多いのでしょうか。

さて、さっそくビジターセンターに入ってみます。(無料)

鬼城山ビジターセンター

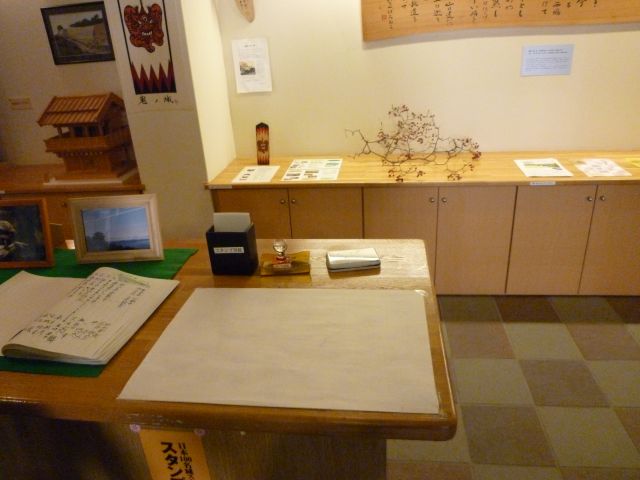

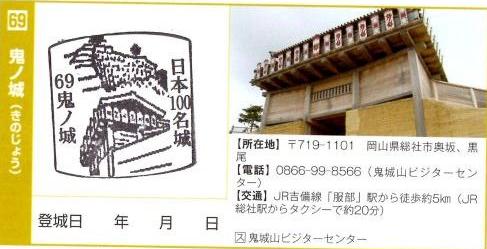

日本100名城スタンプ

入館すると直ぐに100名城スタンプがありました。

シャチハタタイプではなかったのですが、ためし押しをして「グッ」と押したのがこれです。最近失敗が何度かあったので一安心。

ビジターセンター内は、暖房があり快適な室内でした。ビデオを見ることが出来、一通り鬼ノ城について勉強しましたが、“良く分からないこと”が分かりました(汗)

さて、これから城跡へ山登りです。

『指定されたコース以外の道は歩かない』と注意を促す看板が目にとまりました。土地所有者の好意で成り立っているそうですが、歩き回わり迷惑を掛けている人がいるようです。

わたし達はけっしてそのようなことはありません!

…体力に自身がないですから(^_^;)

登城開始

歩き始めてすぐに別れ道が…。

最初は真直ぐ上る道を選びましたが、途中しんどくなり車椅子でもいける右側の遊歩道で上ることにしました。

5分も歩かないうちに最初の見どころ「鍵岩」といわれる展望台のようなところに来ました。

鍵岩

う~ん、鍵のようだと言えば…。

学習広場の展望台からめざす西門が見えます。

まだ遠いですね。(^_^;)

南を望むと総社の街並みを見ることができます。

西門

学習広場からさらに5分ほど歩いて西門まで来ました。

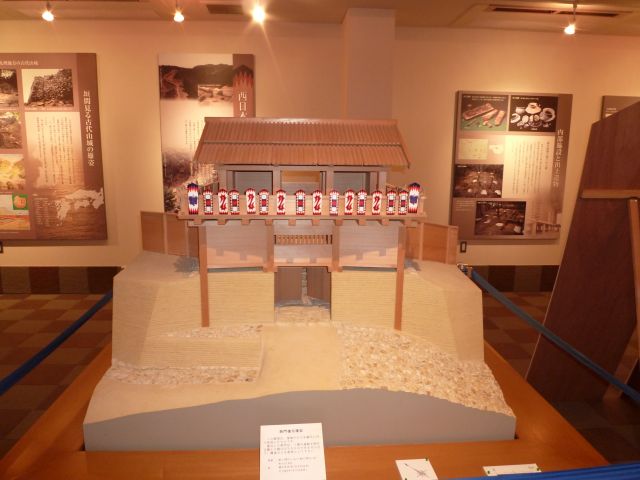

西門を見て一番気になったのが文字のような、絵のような看板が並んでいることです。

無料のパンフレットでは、これは盾だそうです。本来であれば高欄の内側に置くのですが、そうすると文様が見えなくなる為だそうです。しかし、ちょっと不気味ですね。

鬼ノ城は4箇所の城門があり、西門は南門と同等規模の大型の城門で、間口3間(12.3m)中央1間を通路とし、2間の奥行きをもち12本の柱で上屋を支えているそうです。その柱は一辺60cmの柱を2mも埋め込んでいます。

階上には兵士の部屋があったそうですが、上ることは出来ないようになっていました。建築基準法などの法令で立ち入りが出来なくなっているようです。上から眺められないのは少し残念です。

【鬼ノ城について】

ところでこの鬼ノ城は663年、白村江(はくすきのえ・はくそんこう)の戦いで唐と新羅の連合軍に敗れた倭国(日本)が唐の攻撃に備えて築城した城との説が有力だそうです。ただ福岡の大野城のにように日本書紀に記載されているわけではないので、真相は不明です。

【白村江の戦い】

調べてみたところ、当時の朝鮮は百済、新羅、高句麗に分かれいて、百済が唐と新羅の連合軍に攻められそうになったときに、当時の日本が援軍を送り白村江で戦ったらしいです。しかし、百済と日本の連合軍は敗れてしまいました。このままでは唐に滅ぼされると思った日本は攻撃に備えて、城を築いたようです。

角楼跡

さて、西門から20mほど上ると「角楼跡」がありました。ここは横方向からの攻撃を意図した特殊な防御施設だそうです。展望台のような建物ですが、実際ここにあったかは不明だとのこと。ここからの眺めはとても良く、当日はやや霞がかかっていましたが、澄んでいれば瀬戸内海や小豆島も見えるようです。

敷石

鬼ノ城は城壁の下の面に接して板石を敷き詰めています。幅は基本的に1.5m幅で広いところでは5m幅にもなるところもあるとのこと。 これは雨水などが城壁を壊すのを防ぐための目的と考えられているそうです。敷石は古代山城では鬼ノ城にしかなく、朝鮮半島でも数例知られているだけの珍しいものだそうです。

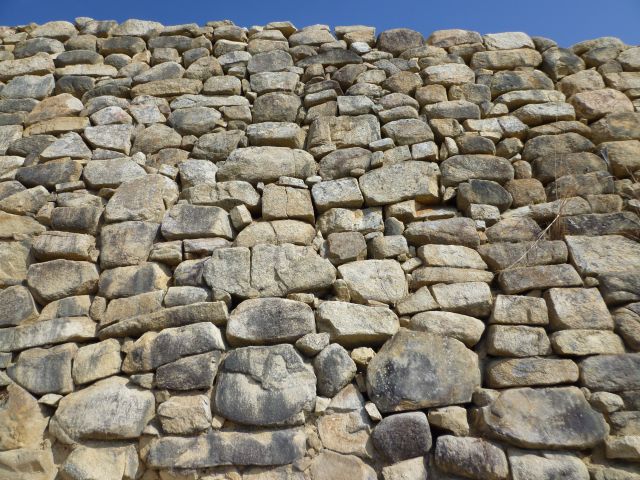

周囲2.8キロを鉢巻のように城壁が築かれている。城壁の大部分は土を突き固めた「版築土塁」(はんちくどるい)で築かれていて、要所の6箇所には高石垣が築かれています。

角楼を見た後、もう一箇所近そうな水門を見に行こうと試みましたが、見つからず引き返しました(^_^;)

もう一度西門に戻り、側にある敷石や高石垣をみてからビジターセンターへ戻りました。

その後、鬼ノ城を後にし高梁市にある備中松山城へ向かいました。