広島城の散策

2018年4月28日(土)

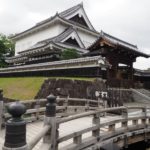

今日は趣味の水彩画教室が、広島城でのスケッチでしたので、久しぶりに城内を散策しました。

お堀に写りこむ太鼓櫓と多聞櫓が美しいです。

太鼓櫓(復元)太鼓櫓は二の丸の南東隅に ...

根室半島チャシ跡群

チャシは砦や柵囲いを意味するアイヌ語である。丘陵や海岸に面した断崖上に自然地形を生かして堀、土塁、盛土で形成された単純構造のものが多い。戦いのための城砦だけでなく、祭祀、集会、見張り場として利用されたようである。-日本100名城へ ...

弘前城

津軽を平定した津軽為信の子信枚が築城。本丸を二の丸以下の曲輪が囲むように縄張された輪郭式の城である。本丸だけが石垣造りでその他の曲輪は土塁で造られた。本丸には馬出が残っている。築城時の天守は五重だったが、落雷により焼失。江戸時代後 ...

根城

根城は、建武元年(1334年)に南部師行(なんぶもろゆき)により築城された城です。

寛永4年(1627年)に領地替えにより使われなくなるまでの約300年間、八戸地方の中心でした。主殿と呼ばれる当主が儀式を執り行った建物を中 ...

盛岡城

盛岡城は岩手県盛岡市にあった日本の城である。国の史跡に指定されている。別名は不来方城であると一般に理解されているが、厳密には盛岡城の前身であり両者は別の城郭である。Wikipedia

データ所在地 岩手県盛岡市内丸1-37築 ...久保田城

久保田城は、慶長七年(1602)に出羽国へ国替えとなった佐竹氏二十万五千八百石の居城である。特徴は石垣がほとんどなく、堀と土塁を巡らした城であることと、天守閣をはじめから造らなかったことが挙げられる。

データ所在地 秋田県秋 ...勝龍寺城

勝龍寺城は暦応2年(1339)、足利尊氏の命により細川頼春によって築城されました。 天正6年(1578)、明智光秀の娘、玉(後のガラシャ夫人)が、細川忠興に嫁ぎ、2年間、この城で幸福な新婚時代を過ごしました。

本能寺の変の ...

坂本城

比叡山の焼き討ちを行った織田信長は、比叡山と湖南・湖西地方をおさえるために、交通の要所である坂本の地に、元亀2年(1571年)に明智光秀に坂本城を築かせました。築城に造詣の深かった光秀は、琵琶湖の湖岸に大天守と小天守をもつ豪壮絢爛 ...

清洲城

室町時代に築かれた清須城は、戦国期に次々に城主が代わり、織田信長が城を奪い本城としました。

ここ清須城から桶狭間の戦いに出陣し、天下統一への第一歩を踏み出したところです。

また、本能寺の変でたおれた信長の跡目を決め ...

佐和山城

彦根駅の北側、佐和山(232.5m)にある城跡です。不破(ふわ)の関があった関ケ原(せきがはら)に近く、交通の要衝でした。

近江守護佐々木氏によって築城され、天正18年(1590)石田三成(いしだみつなり)(1560-16 ...