石垣山城

石垣山は、もと笠懸山、松山などと呼ばれていましたが、天正18(1590)年豊臣秀吉が小田原北条氏の本拠小田原城を水陸合わせて約22万の大軍を率いて包囲した小田原合戦のとき、その本営として総石垣の城を築いて石垣山と呼ばれるようになり ...

山中城

山中城は、戦国時代末期の永禄年間(1560年代)に、小田原に本城を築いた後北条氏が築城しました。

その後天正17年豊臣秀吉と不仲となった北条氏政は、秀吉の小田原攻めに備え急遽堀や岱崎丸等の整備、増築を行いました。しかし翌天 ...

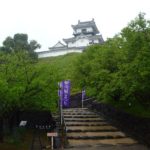

掛川城

掛川城は戦国大名今川氏の重臣朝比奈氏の居城であった。今川氏の滅亡後、徳川家康の家臣が入城したが、家康が関東に移ると、豊臣秀吉配下の山内一豊が入封した。一豊はこの城を中世の城から三重の天守をもつ近代城郭へと大々的に改修した。現在残る ...

駿府城

少年期に今川氏の人質として過ごした駿府に徳川家康が戻ってきたのは、秀忠に将軍職を譲り、大御所となった慶長11年(1606)である。家康は西国の外様大名を動員し、先年改修した城を三重の堀と二つの曲輪が本丸を囲む輪郭式の城に改築した。 ...

武田氏館

主郭・西曲輪を囲む広い水堀が一番の見どころだが、西曲輪の南北にある武田氏特有の枡形虎口や大手東側には武田氏滅亡後、総掘と土塁で囲まれた曲輪が造られており、現在は土塁と堀が復元されている。中曲輪北西隅に豊臣期に造られた天守台があるが ...

甲府城

甲府城は一条小山の地に天下統一をとげた豊臣秀吉が羽柴秀勝や加藤光秦を送り込み築城を開始。その後浅野長政・幸長父子が拡張して一応の完成をみたようである。関が原合戦後、徳川家康は一門のための城とし、後年、柳沢吉保が城主となってさらに城 ...

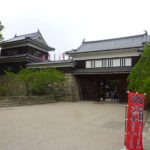

小諸城

小諸城の前身は大井氏の鍋蓋城と支城乙女城である。武田信玄が領有して縄張を拡充し今に残る城郭の基本形が出来た。豊臣政権成立後、入封した仙石秀久・忠政父子二代が三重の天守をあげ、大手門、三の門などを建造して近世城郭に改修した。城は千曲 ...