田丸城を歩く

南北朝時代に北畠親房(きたばたけちかふさ)が築いたのが始まりで、戦国時代には織田信長の次男、信雄(のぶかつ)が天守を築いて居城とした。

目次

大手門跡

玉城町役場駐車場から直ぐ目の前に大手門跡はある。

外掘

約50mあった外堀は、大きく城の周りを取囲んでいた。

堀の右手に見える建物が玉城町役場。

内掘

大賀ハス(蓮)とは、昭和26年、千葉市の東京大学農学部で、「大賀一郎」博士が、縄文時代に咲いていた古代ハスの種三粒を発見し、その一粒の開花に成功したものと言われています。

7月上旬から中旬の午前中が見ごろとのこと。-現地説明板(玉城町)-

富士見門

数少ない現存の建物で、江戸時代中期に建てられたものと伝えられている。

三の丸から二の丸へ登場道

複雑に折れ曲がった登城道。

階層になった石垣

本丸を囲う石垣

本丸虎口

平成15年度の発掘調査では、門の礎石や石段など、宝暦年間(18世紀中頃)をはさんで大きく2時期にわかれる遺構が見つかりました。門は17世紀には建てられていたようで、間口約6.2m、奥行き約2.6mの大きさがあります。-現地説明板-

本丸

天守台跡

織田信雄が築いた三層の天守の土台が天守跡に残る。

冬の早朝には富士山が見えることもあるとのこと。

秋口には稲穂が黄金に染まるとのこと。

二の丸跡

本丸と二の丸を仕切る虎口

本丸と二の丸は巨大な堀切で分離されており、土橋で繋がっている。

大書院、御殿があった三の丸は、現在玉城中学校になっている。

富士見台跡

二の丸虎口

北の丸

北の丸の東側には石垣が築かれているが、西側は土塁となっている。

北の丸には現在城山稲荷神社が鎮座している。

江戸時代中期の郭の図

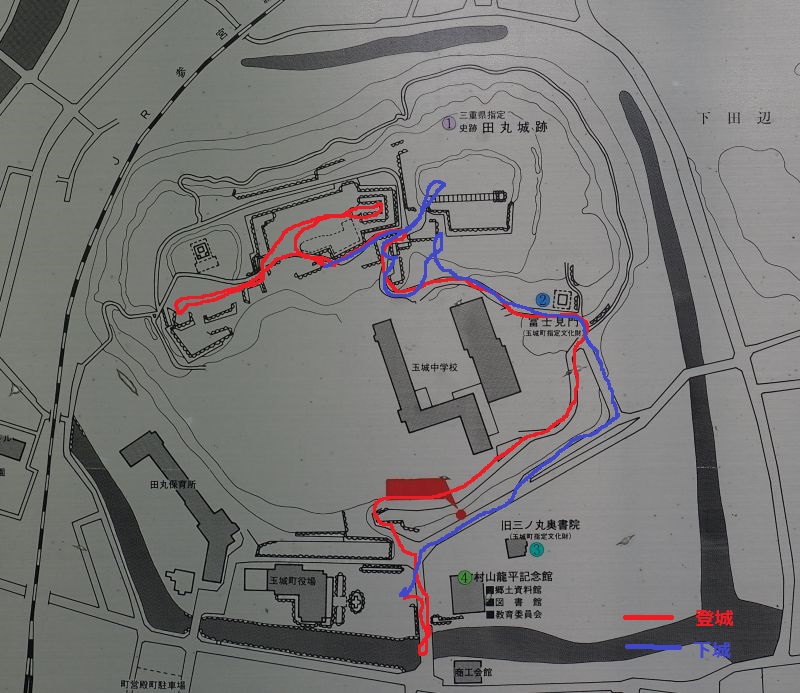

城内案内図

【所在地】 三重県度会郡玉城町田丸字城郭114-1

まとめ

実際に田丸城を登城してみると、本丸や虎口の石垣などは思いのほか立派で、日本100名城には選ばれていなが、十分見応えのある城跡です。