浦戸城

浦戸城は、海上交通の要衝である浦戸湾口にありましたが、山本氏の支城だった浦戸城を奪いとったのが、長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)の父国親です。家督を継いだ元親は、やがて土佐国を統一し、さらには四国をほぼ統一しますが、直後豊臣秀 ...

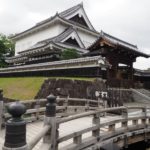

撫川城

撫川城は泥沼の地に築かれた典型的な「沼城」です。

城の平面形状は、東西七十七メートル、南北五十七メートルの長方形を示し、幅十五メートルの濠がぐるりと巡っています。

西半に高さ四メートルの高石垣(野面積み)と東には土 ...

庭瀬城

室町時代の末ごろ(約400年前)備中松山の三村元親は備前の固めとしてこの地に築城した。

1582年(天正10)の織田方豊臣秀吉による備中高松城攻めの時点では、毛利方「境目七城(さかいめしちじょう)」のうち最南の城として、井 ...

勝龍寺城

勝龍寺城は暦応2年(1339)、足利尊氏の命により細川頼春によって築城されました。 天正6年(1578)、明智光秀の娘、玉(後のガラシャ夫人)が、細川忠興に嫁ぎ、2年間、この城で幸福な新婚時代を過ごしました。

本能寺の変の ...

坂本城

比叡山の焼き討ちを行った織田信長は、比叡山と湖南・湖西地方をおさえるために、交通の要所である坂本の地に、元亀2年(1571年)に明智光秀に坂本城を築かせました。築城に造詣の深かった光秀は、琵琶湖の湖岸に大天守と小天守をもつ豪壮絢爛 ...

清洲城

室町時代に築かれた清須城は、戦国期に次々に城主が代わり、織田信長が城を奪い本城としました。

ここ清須城から桶狭間の戦いに出陣し、天下統一への第一歩を踏み出したところです。

また、本能寺の変でたおれた信長の跡目を決め ...

佐和山城

彦根駅の北側、佐和山(232.5m)にある城跡です。不破(ふわ)の関があった関ケ原(せきがはら)に近く、交通の要衝でした。

近江守護佐々木氏によって築城され、天正18年(1590)石田三成(いしだみつなり)(1560-16 ...

鞆城

「ここは鞆城の本丸跡で、丘陵を利用して壮大な二の丸・三の丸が築かれ、東端は福禅寺、北端は沼名前神社参道、南は港に面していた。毛利氏が築いた城を、慶長5年(1600年)安芸・備後の領主となった福島正則が修築した。慶長12年(1607 ...

太閤ヶ平

天正9年(1581)、羽柴秀吉の包囲作戦と吉川義家の籠城とによる対陣は、鳥取城の歴史の中で最大の攻防戦であった。この戦いは、天下統一をめざして中国地方を征討しようとする織田信長とこれを阻止しようとする中国地方の雄毛利氏との対立の中 ...

伏見城

伏見城は秀吉の築いた指月伏見城、木幡山城(こわたやまじょう)と、関ヶ原以後に家康が再建した三つの城があります。

秀吉の死後豊臣秀頼が大阪城に移ると、代わって徳川家康がこの城に入り政務を行いました。関ヶ原の戦いの際には、家康 ...