名護屋城

豊臣秀吉が朝鮮出兵の足がかりにするため、九州大名に命じて、ほぼ半年で完成させたという。陣城でありながら、本丸、二の丸、三の丸を中心に、多くの高石垣で構築された曲輪が配され、城域は約十七万㎡におよぶ壮大なものだった。全国の諸大名も陣 ...

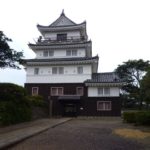

平戸城

元禄十六年(1703)、四代藩主松浦鎮信が幕府に願い出て築城許可を得ると、翌年、後嗣の棟(たかし)が平戸城の普請を開始した。廃藩置県によって廃城になったがが、現存している北虎口門から伸びる土塀の石狭間と狸櫓は今も残る。

~ ...

吉野ヶ里

吉野ヶ里遺跡は弥生時代前期から後期にかけて存在した環濠集落である。弥生時代中期後半、紀元前一世紀頃に富をめぐる戦が起こり、外的に備えて集落の周囲に二重三重に濠や柵を巡らせた「城」の祖型である環濠集落が誕生し、後期になると国内最大規 ...

大野城

白村江の戦いで大敗した大和朝廷が、新羅・唐連合軍の襲来に備え、大宰府を防衛するため、標高410mの四王寺山(大野山)に築いた山城が大野城である。城は亡命百済人の指導による朝鮮半島の築城法によって造られた。

データ所在地福岡県 ...千早城

千早城は後醍醐天皇の挙兵に応じた楠木正成が、元応2年(1332)、前年に落城した赤坂城に代わる拠点として築いた城である。正成はこの城で鎌倉幕府の大軍を、奇手奇策を繰り出して翻弄した。現在、曲輪跡や空堀、竪堀、掘切などが残っている。 ...

広島城

豊臣秀吉の支配を受けることになった毛利輝元が、郡山から本拠を移して築いた城である。天守は望楼型の五重五層の大天守に、二基の子天守を連ねた連結式天守。関が原の合戦後、長門萩に移り、福島氏、ついで浅野氏が入城した。

データ所在地 ...和歌山城

天正13年(1585)紀伊を平定した羽柴秀吉に命じられ、弟秀長が築城を開始。翌年秀長の城代桑山重晴が入城。関が原合戦後は浅野吉長が入り、城は大拡張された。その後徳川家康の10男頼信が入封し、御三家の格式にかなう大城郭に拡張した。( ...

伊賀上野城

筒井定次が築城し、三重の天守を建てたが除封され、替わって入城したのが築城の名手藤堂高虎がである。高虎は徳川家康の命により大阪城攻めの拠点として大改修を進めた。本丸の変更、曲輪の拡大を行い高石垣を築いた。五重の天守も築いたが、建設中 ...

月山富田城

月山富田城は戦国大名尼子氏の居城だったが、毛利氏に滅ぼされ、関が原合戦後に入封した堀尾吉晴が近世城郭に改修した。二の丸と本丸の間には深い堀切がある。

データ所在地島根県安来市富田築城年寿永4年(1185)別名月山城、富田月山 ...岩国城

関が原の戦いの後、毛利輝元の家臣であった吉川広家は新領地岩国に移り、築城を開始した。岩国城は槙山山頂の山城と山麓の居館で構成されていた。山城本丸で築かれた四重六階の天守は南蛮造りと呼ばれる特異な形式だった。しかし、完成から七年後、 ...