現存天守

江戸時代から今でも昔のまま保存されている天守のことで、現在は12か所の天守が現存

備中松山城

小松山の山頂(標高約430m)を中心に築かれた近世城郭。一般に「備中松山城」と呼ばれるのは、この小松山城を指す。城内には天守・二重櫓・土塀の一部が現存しており、昭和十六年に国宝(昭和二十五年 文化財保護法の制定により重要文化財)指定を受けている。平成六年度から、本丸が復元整備され本丸南御門をはじめ東御門、腕木御門、路地門、五の平櫓、六の平櫓、土塀などが復元されている。

城郭構造:連郭式山城 天守構造:複合式望楼型二重二階

築城年:1240年 築城者:秋葉茂信

主な機構:天守、櫓、堀、石垣、土塁

主な再建造物:備中櫓、塀

高知城

土佐24万石を襲封した山内一豊によって創建・経営され、以来約400年余りの歴史を有する南海の名城城郭

構造:梯郭式平山城

天守構造:連立式望楼型四重六階

築城年:1603年

築城者:山内一豊

主な遺構:天守、御殿、櫓、門、石垣、堀

丸亀城

標高66mの亀山に築かれた平山城。別名亀山城とも呼ばれている。

丸亀城は石垣の名城として全国的に有名。1587年生駒氏によって築かれた。

城郭構造:輪郭式平山城

天守構造:連立式層塔型三重三階

築城年:室町初期 築城者:奈良元安

主な遺構:天守、門、長屋、番所、石垣、堀

宇和島城

宇和島城は湾頭の丘陵に築かれた平山城で、慶長年間、藤堂高虎によって築城され、寛文2年から5年にかけて伊達宗利により大改修されたものである。天守は独立式で三層三階本瓦葺、白壁の総塗こめ造りで荘重である。正面最上層の屋根に唐破風、二層に大型の千鳥は不、その下に二つの千鳥破風を並べ、最下層にこれらの全てを受けた玄関に大型の唐破風がある。これらは各層の屋根とよく調和して、美しい姿と安定感をもち、江戸時代初期の貴重な天となっている。

城郭構造:梯郭式平山城

天守構造:独立式層塔三重三階

築城年:941年

主な改修者:藤堂高虎、伊達宗利

主な遺構:天守、門、石垣

丸岡城

独立式望楼型2重3階の天守で、最古の現存天守とする説もある。1948年(昭和23年)の福井地震により倒壊したが、元の古材を80パーセント近く使用して1955年(昭和30年)に再建された。飾り外廻縁[5]と高欄[6]を有し、「現存12天守」の中では採光がよく室内が明るい点や、凍結で割れてしまう粘土瓦の代わりに石瓦が葺かれている(石の鯱も展示)ことなどの特徴がある。

城郭構造:連郭式平山城

天守構造:独立式望楼型二重三階

築城年:1576年

築城者:柴田勝豊

主な遺構:天守、石垣

彦根城

徳川四天王の一人、伊井直政は関ヶ原合戦後、佐和山城に入ったが、新城を築く準備中に没した。嫡子直継の代に他大名を助役として動員する天下普請で彦根山に築城を開始したのが慶応9年(1604)。以後、大坂の陣(豊臣氏滅亡)を挟み、20年かけて完成したのが現在の姿である。

城郭構造:連郭式平山城

天守構造:複合式望楼型三重三階地下一階

築城年:1622年

築城者:伊井直継

主な遺構:天守、櫓、門、堀、馬屋、石垣、土塁、堀

主な指定文化財:国宝

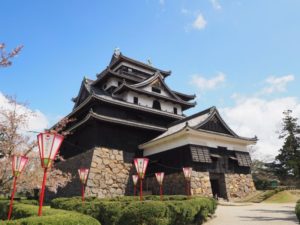

松江城

関が原合戦の論功行賞で堀尾吉晴が嫡子忠氏とともに入封して築城した城である。天守は山陰地方に現存するただひつとつの天守である。じつに実践的な天守で、敵を欺くような石落、総桐の階段、井戸を設置すなど、天守内部での戦闘を想定した防御策がとられている。天守台の石垣は野面積と打込接の併用である。

城郭構造:輪郭連郭複合式平山城

天守構造:複合式望楼型五重六階

築城年:1611年

築城者:堀尾忠氏

主な遺構:天守、石垣、堀

2015年5月 国宝に指定

犬山城

犬山城は織田信長の叔父信康が尾張と美濃の国境に築城したことに始まりまる。1617年から尾張徳川家の付家老成瀬正成が入城し、以後、明治維新まで同家が城主をつとめた。

城郭構造:連郭式平山城

天守構造:複合式望楼型三重四階地下二階

築城年:1469年

築城者:織田信康

主な遺構:櫓、門(模擬)

主な指定文化財:国宝

姫路城

黒田重隆の居城を羽柴秀吉が改修したのが、1580年、関が原の戦い後、池田輝政が入り大改修を行い、連立式天守を完成させた。更にその後、本田忠政が入城して西の丸など増築し、現在の姿にした。

城郭構造:梯郭式平山城

天守構造:連立式望楼型五重六階地下一階

築城年:1346年

築城者:赤松貞範

主な城主:黒田氏、羽柴秀吉、池田氏、本田氏、酒井氏

主な指定文化財:国宝

松山城

松山城は、加藤嘉明が築城を開始したことに始まり、蒲生氏を経た25年後の松平氏の時代になってから完成した。見どこはまず天守群である。勝山山上を削平して天守曲輪(本壇)を置き、天守、小天守、隅櫓、門をつなげて防御を厳重にしている。高石垣はいくども屈折させ、登坂路も外枡形の機能をもたせるように折り返しを多くしている。二の丸と本丸が分断されることを防ぐ登り石垣も見過ごせない。(日本100名城に行こうより)

城郭構造:連郭式平山城

天守構造:連立式層塔型三重三階地下一階

築城年:1603年

築城者:加藤嘉明

松本城

黒漆塗りの下見板張りの天守群はどの角度から見ても美しい。天守と乾小天守のある石垣造りの近世城郭に改築したのは石川教正・康長父子だ。本丸正門の復元された黒門は侵入者が直進できない枡形門で、一の万が櫓門、二の門は高麗門になっている。藩の政庁だった二の丸御殿跡は規模・間取りがかわるように史跡公園として復元されている。二の丸跡北西隅の御金蔵蔵も見ておきたい。(日本100名城に行こうより)

城郭構造:輪郭複合式平城

天守構造:複合連結式層塔型五重六階

築城年:1504年

築城者:小笠原原長棟、石川数正、石川康長

主な指定文化財:国宝

弘前城