城の基礎知識

2018年4月24日

天守の構造形式

天守には構造の違いによって、望楼型と層塔型の二形式に区別されます。

【望楼型】

【望楼型】

天守草創以来の旧形式が望楼型天守です。

天守の起源は書院造りの屋根の上に物見(望楼)を載せたものです。

最初の望楼型天守は安土城天守です。

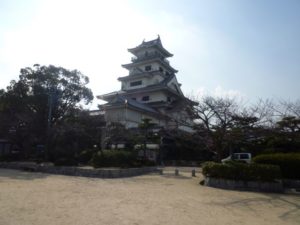

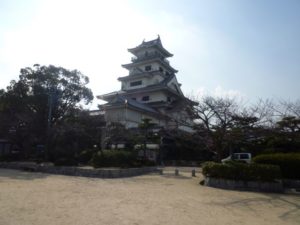

岡山城

二重の入母屋造りの建物の上に一重の入母屋造り屋根を載せ、さらにその上に二重の望楼を載せている。

【層塔型】

【層塔型】

関が原の戦いの後の築城黄金期になって、天守の構造に技術革新が起こり、望楼型天守の本体にあった入母屋造りの屋根を廃止されました。各重で少しずつ平面を小さくしたものを積み上げた形式で、寺院の五重の塔のような形であったので、塔建てといわれ、近代に層塔方と命名されました。

藤堂高虎が建てた今治城が最初の層塔型天守です。

天守の構成形式

【連結式】 熊本城(くまもとじょう)日本100名城 天守と小天守(隅櫓)とを渡櫓で連結したもの。

【連結式】 熊本城(くまもとじょう)日本100名城 天守と小天守(隅櫓)とを渡櫓で連結したもの。

【独立式】 丸亀城(まるがめじょう) 現存天守・日本100名城 天守が独立して建つもの。

【独立式】 丸亀城(まるがめじょう) 現存天守・日本100名城 天守が独立して建つもの。

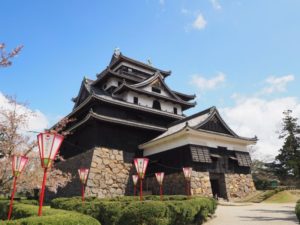

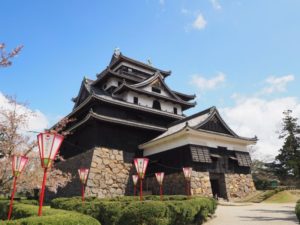

【複合式】 松江城(まつえじょう)日本100名城・現存天守 天守に直結して付櫓を設けたもの。

【複合式】 松江城(まつえじょう)日本100名城・現存天守 天守に直結して付櫓を設けたもの。

【連立式】 和歌山城(わかやまじょう)日本100名城 天守と2基以上の小天守や隅櫓を、中庭を取囲むように建て、渡櫓で連結した形式。

【連立式】 和歌山城(わかやまじょう)日本100名城 天守と2基以上の小天守や隅櫓を、中庭を取囲むように建て、渡櫓で連結した形式。

城の形態

山城

麓から高さがおよそ100m以上の城。自然の要害に守られるため堅牢性は高い。ただ、生活に不便なため、御殿は山麓に設けられた。

岩村城(いわむらじょう) 日本100名城

岩村城(いわむらじょう) 日本100名城

高取城(たかとりじょう)日本100名城

高取城(たかとりじょう)日本100名城

現存天守 備中松山城

現存天守 備中松山城

平山城

麓からの高さがおよそ20mから100mに築いた城。小高い丘などを利用し山城と平城の長所を両立。御殿は山上または山麓に設けられた。

姫路城(ひめじじょう)日本100名城・現存天守

姫路城(ひめじじょう)日本100名城・現存天守

津山城(つやまじょう) 日本100名城

津山城(つやまじょう) 日本100名城

松山城(まつやまじょう) 日本100名城・現存天守

松山城(まつやまじょう) 日本100名城・現存天守

平城

麓からの高さがおよそ20m以下の城。戦国時代には湿地に守られたが、江戸時代には堀をめぐらす。御殿は場内に設けられた。

名古屋城(なごやじょう)日本100名城・三大名城

名古屋城(なごやじょう)日本100名城・三大名城

岡山城天守

岡山城天守

広島城(ひろしまじょう) 日本100名城

広島城(ひろしまじょう) 日本100名城

水城

麓からの高さには関係なく、海や湖に面した城。水に囲まれてるため、水攻めにされる恐れがない。船で脱出することもできた。

高松城(たかまつじょう) 日本100名城

高松城(たかまつじょう) 日本100名城

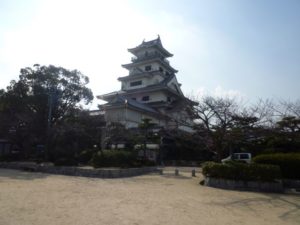

今治城

今治城

中津城(なかつじょう)続日本100名城

中津城(なかつじょう)続日本100名城

石垣

石垣の歴史は古く、七世紀後半の大和朝廷の支配下まで遡る。唐、新羅の日本侵攻に備えて畿内以西に、何キロにもわたって塁線が延びる古代山城(朝鮮式山城、神籠石)に、石垣が利用された。次に石垣が現れるのは鎌倉時代後半のことになる。鎌倉幕府が御家人に命じ、博多湾沿岸に元軍の侵攻に備えた「石築地(いしついじ)」(元寇防塁)と呼ばれる石垣の堤防を築かせた。室町時代になると寺院の境界や境内地確保のための土留めとして低石垣が使用され始める。やがて、山城の曲輪面積を広げたり、斜面の崩れを防いだりするために、西日本の城に用いられることになる。

その後、織田信長と豊臣秀吉の登場により、従来からの技術を利用しつつ、新たな石垣がしろに築かれ、やがて統一規格となって全国へ普及する。

石垣の積み方

野面積

野面積

ほぼ加工していない石をそのまま積み上げる。(白石城)

打込接

打込接

打砕いて表面を平らにした石を積み、小石を詰めて整える。(金沢城)

切込接

切込接

ほぼ加工していない石をそのまま積み上げる。(金沢城)

野面、打込、切込接の三種類の石垣を、同時に見ることが出来る場所

松山城

松山城

乾門を出て古町口登城道への坂道を、振り返ると見ることが出来ます。

算木積

江戸城天守台

江戸城天守台

隅石(すみいし)の積み方で、強度を増すために長辺が短辺の2~3倍の直方体の石を、互い違いに積み上げたもの。

転用石・刻印石

福知山城 転用石は石材の不足を補うために石仏や墓石を寺院から集めて転用されたもの。

福知山城 転用石は石材の不足を補うために石仏や墓石を寺院から集めて転用されたもの。

鞆城 刻印石

鞆城 刻印石

鞆城 刻印石

鞆城 刻印石

石材の盗難を防ぐ所有者のサイン。△や○など記号の他、家紋やおまじない、串団子や雪だるまのようなマークもある。

腰巻石垣と鉢巻石垣

彦根城 腰巻石垣と鉢巻石垣

彦根城 腰巻石垣と鉢巻石垣

土塁の補強のために部分的に石垣を使用。下部の石垣を腰巻石垣、上部の石垣を鉢巻石垣という。

鏡石

門の石垣にはめ込まれた巨石で、登城する者を威嚇する目的。

大阪城

大阪城

一番大きい鏡石 たこ石

名古屋城

名古屋城

清正石

上田城

上田城

東虎口門にある「真田石」

堀

水堀と空堀

敵の攻撃から城を守るため、曲輪の外側に堀をうがった。堀には水掘と空掘がある。

【広島城の水堀】 敵が城に接近する可能性が低いものの、敵を攻撃しようとしたときに城外へ城外へ出撃しにくくなってしまう。

【広島城の水堀】 敵が城に接近する可能性が低いものの、敵を攻撃しようとしたときに城外へ城外へ出撃しにくくなってしまう。

【岩国城の空掘】 敵が城に接近する可能性は高いものの、敵に包囲されても攻撃に転じることができる。

【岩国城の空掘】 敵が城に接近する可能性は高いものの、敵に包囲されても攻撃に転じることができる。

畝堀、障子堀(北条氏の空堀)

【山中城】の障子掘

【山中城】の障子掘

【山中城】の畝堀

【山中城】の畝堀

門

薬医門(やくいもん)

徳島城正門(鷲の門)

徳島城正門(鷲の門)

2本ずつの主柱と支柱によって建築。敵の矢を食い止める「矢食い」から名付けられたとも言われるが諸説ある。

高麗門

山形城本丸一門字門の枡形にある高麗門

山形城本丸一門字門の枡形にある高麗門

開門時に扉を覆う内側の屋根がつく。

中国風の唐門に対して高麗門というが、朝鮮から伝わったわけではない。

櫓門

高知城大手門

高知城大手門

2階建ての重厚な門。1階が門となり、2階は城兵が上って射撃や物見をするための櫓になっている。

埋門(うずみもん)

篠山城埋門

篠山城埋門

石垣の一部をくりぬいたような形の門。敵に気づかれ難いため、籠城時にはここから出撃したという。

櫓(武器庫が発祥)

三重櫓

新発田城御三階櫓

新発田城御三階櫓

規模も構造も天守に相当。格式が高く、武家諸法度発布後は天守代用にもなった。

二重櫓

名古屋城東南隅櫓

名古屋城東南隅櫓

櫓の標準型。形状はさまざまだが正方形のものは少ない。最大は大阪城6番櫓、最小は大洲城苧綿櫓。

多聞櫓

彦根城多聞櫓

彦根城多聞櫓

城壁の上に建てられた長い櫓。土塀よりも鉄壁の防御設備になる。

=新着記事=

岡豊城 登城記

2019年 12月28日午後2時20分、龍馬記念資料館から約30分で、長宗我部氏 ...

岡豊城

概要 岡豊城跡は、長宗我部氏の居城跡として知られる中世の城跡で、平成20年(20 ...

浦戸城 登城記

2019/12/31 12月28日(土)、坂本龍馬記念館を見学後、昼食を済ませ直 ...

浦戸城

概要 浦戸城は、海上交通の要衝である浦戸湾口にありましたが、山本氏の支城だった浦 ...

越前大野城 登城記

2019/08/24 8月12日午後2時、越前大野城を登城するため、結ステーショ ...