城郭用語

お城の本をみると分らない言葉があったので、城に関する専門用語をまとめてみました。

建物編

鯱(しゃち)

大棟の両端につく飾りで、ふつうは焼き物だが「金鯱」など金属製のものも存在する。想像上の動物で、火災除けのまじないの意味もある。別名しゃちほこ。

鯱の雄と雌

雄は牙が三本で、口が開いていて、雌は牙が二本で口が閉じている。(新発田城三階櫓)

瓦(かわら)

通常は土を焼いて作られるが、そのほかに城郭用の特殊な瓦として「石瓦」「鉛瓦」「銅瓦」「金瓦」がある。

入母屋造(いりもやづくり)

寄棟造の上に切妻造を被せたような屋根。

塗籠(ぬりごめ)

土壁の表面に白漆喰を塗った壁。または塗り方。美しいが、雨などに対する耐久性は低い。

華頭窓(かとうまど)

尖頭形の窓枠をもつ曲線的な窓。花頭・火灯とも書く。

高欄・廻縁(こうらん・まわりえん)

建物の周囲2方以上に巡らした縁側を廻縁といい、そこにつく手すりを高欄とよぶ。

唐破風(からはふ)

曲線形状の破風。日本独自の意匠で、平安時代以前に出現し、装飾性の高さから格式の高い建物に用いられた。

入母屋破風(いりもやはふ)

入母屋屋根の破風。格式の高い意匠で、天守の最上階はすべて入母屋破風となっている。

千鳥破風(ちどりはふ)

破風は屋根の両端に三角形の部分もしくは屋根に載せられた三角形の張出部。千鳥破風は後者で、天守の装飾の代表的なもの。

切妻破風(きりつまはふ)

三角柱を横倒しにしたような切妻屋根の破風。

突上戸(つきあげど)

棒で板を上に跳ね上げて開放する窓。

下見板張(したみいたばり)

壁土を雨から守るため、外壁に貼る板。煤を板に塗るので、全体が黒い外観となる。

天守台(天守台)

石垣などで造られた天守の基礎部。

山城編

本丸(ほんまる)

二つ以上の曲輪によって一つの城が構成されているときの、中心となる曲輪のこと。

堀切(ほりきり)

山城で、敵の侵入を防ぐために山の尾根を切断して堀としたもの。

詰丸(つめまる)

中世城郭では、本丸の呼称の一つ。近世城郭では本丸が山麓にある場合、背後の山上に設けた曲輪をいう。

帯曲輪(おびくるわ)

本丸などの主要曲輪の周囲に設けた細長い曲輪。腰曲輪ともいう。

馬出(うまだし)

虎口の守備や場内からの出撃に拠点として設けられた、四角形や半円形の小さな曲輪。四角形のものを角馬出、半円形のものを丸馬出という。

虎口(こぐち)

城の各曲輪への出入口のこと。守備を考えて小さくつくられることが多かった。

居館(きょかん)

麓に設けられた、領主などがふだん生活するための施設。

物見櫓(ものみやぐら)

櫓は、弓矢を収納した倉庫や矢を射る為の「座(くら)」が語源。山城の物見櫓は文字通り、見張りのための建物。

井戸曲輪(いどくるわ)

生活や籠城戦のための井戸などの水源を含む曲輪(区画)。水手曲輪、清水曲輪など城によって呼称が変化する。

出丸(でまる)

防御や攻撃などさまざまな点を考慮して、城の中枢部から突出して設けられた曲輪。

竪堀(たてぼり)

山の斜面を縦に仕切って、敵の横方向への移動を阻止する目的でつくられた空堀。斜面の上から何本も連結して設けられたのが畝状竪堀群。

障子掘(しょうじぼり)

堀内を幅の狭い土手で仕切ったもの。土手が障子の桟のように福列になったものや、単列のものがある。

平城編

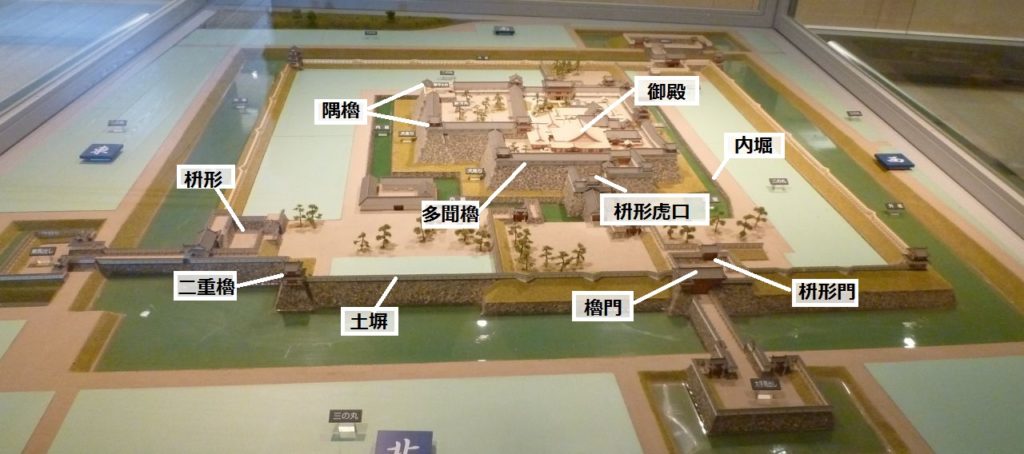

御殿(ごてん)

城主の生活する場所。太平の世になるとここが政庁となり、藩政の中心となる。正式には屋根は瓦葺ではなく、薄い木の板を何枚も重ねて葺く柿葺(こけらぶき)とする。

隅櫓(すみやぐら)

城の防備上の重要箇所である。曲輪の隅に建てられた櫓。

内堀(うちぼり)

城の最中央部に設けられた堀。

多聞櫓(たもんやぐら)

城壁の上に長屋状に長く続く櫓。多聞櫓とも書く。

枡形門(ますがたもん)

虎口に枡形(四角形の広場)を設け、城外側に高麗門、城内側に櫓門を建てて防備を固めた門。枡形内に侵入した敵の直進を妨げるとともに、二方向以上からの攻撃を仕掛けられる。

櫓門(やぐらもん)

城門の上に櫓を載せたもので、最も格式が高く厳重な城門。

二重櫓(にじゅうやぐら)

屋根が二重の櫓。城の櫓の標準のもので物見や射撃の拠点として理想とされrた。三重櫓に比べると構造上の制約も少ないため、菱形やL字形の平面をもつものもある。

土塀(どべい)

土でできた塀。通常、城は外から内部が見えないよう、塁線上の建物がない場所に土塀を巡らす。塀には狭間などを設けることが多い。