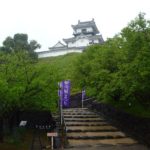

掛川城

掛川城は戦国大名今川氏の重臣朝比奈氏の居城であった。今川氏の滅亡後、徳川家康の家臣が入城したが、家康が関東に移ると、豊臣秀吉配下の山内一豊が入封した。一豊はこの城を中世の城から三重の天守をもつ近代城郭へと大々的に改修した。現在残る ...

甲府城

甲府城は一条小山の地に天下統一をとげた豊臣秀吉が羽柴秀勝や加藤光秦を送り込み築城を開始。その後浅野長政・幸長父子が拡張して一応の完成をみたようである。関が原合戦後、徳川家康は一門のための城とし、後年、柳沢吉保が城主となってさらに城 ...

小諸城

小諸城の前身は大井氏の鍋蓋城と支城乙女城である。武田信玄が領有して縄張を拡充し今に残る城郭の基本形が出来た。豊臣政権成立後、入封した仙石秀久・忠政父子二代が三重の天守をあげ、大手門、三の門などを建造して近世城郭に改修した。城は千曲 ...

松山城

松山城は、加藤嘉明が築城を開始したことに始まり、蒲生氏を経た25年後の松平氏の時代になってから完成した。見どころはまず天守群である。勝山山上を削平して天守曲輪(本壇)を置き、天守、小天守、隅櫓、門をつなげて防御を厳重にしている。高 ...

唐津城

唐津城は豊臣秀吉の家臣、寺沢志摩守広高が慶長七年(1602年)から7か年の歳月を費やして完成した。築城には名護屋城の解体資材を用いたと伝えられ、城を要にした砂浜が翼を拡げた鶴のようにも見えることから、別名『舞鶴城』とも呼ばれている ...

名護屋城

豊臣秀吉が朝鮮出兵の足がかりにするため、九州大名に命じて、ほぼ半年で完成させたという。陣城でありながら、本丸、二の丸、三の丸を中心に、多くの高石垣で構築された曲輪が配され、城域は約十七万㎡におよぶ壮大なものだった。全国の諸大名も陣 ...

平戸城

元禄十六年(1703)、四代藩主松浦鎮信が幕府に願い出て築城許可を得ると、翌年、後嗣の棟(たかし)が平戸城の普請を開始した。廃藩置県によって廃城になったがが、現存している北虎口門から伸びる土塀の石狭間と狸櫓は今も残る。

~ ...

【広島城】登城記

2013年11月10日

広島美術館でのスケッチ教室絵画展を見た後に登城。

午後3時30分

市営中央地下駐車場(30分無料)に車を留め、階段を登って地上に出ると、二の丸太鼓櫓(木造で復元)が見 ...

【和歌山城】登城記

2013年11月4日(月)

白浜を出発し2時間ほどで和歌山城へ到着しました。

一回りしても駐車場が見当たらなかったので、岡公園駐車場に駐車しました。

場所確認⇒

天守が見えます。

岡口門 ...

和歌山城

天正13年(1585)紀伊を平定した羽柴秀吉に命じられ、弟秀長が築城を開始。翌年秀長の城代桑山重晴が入城。関が原合戦後は浅野吉長が入り、城は大拡張された。その後徳川家康の10男頼信が入封し、御三家の格式にかなう大城郭に拡張した。( ...